以客户满意为尺,量度物业服务新价值

2025年,《物业服务客户满意度测评》(GB/T45698-2025)国家推荐标准的发布,标志着我国物业行业在服务质量量化评估领域取得重大突破。该标准通过建立统一的测评框架与方法论,为行业高质量发展提供了科学依据,推动物业服务从“经验导向”向“客户导向”转型,重塑行业价值逻辑。

填补行业空白,构建科学测评体系

长期以来,物业服务满意度测评存在三大痛点:指标碎片化、流程随意化、结果不可比。部分企业将“业主投诉量”等同于满意度,部分则用模糊的“好评率”自我标榜,导致业主难以横向对比,企业难以精准改进。新国标通过三维度设计,系统性破解这些难题。

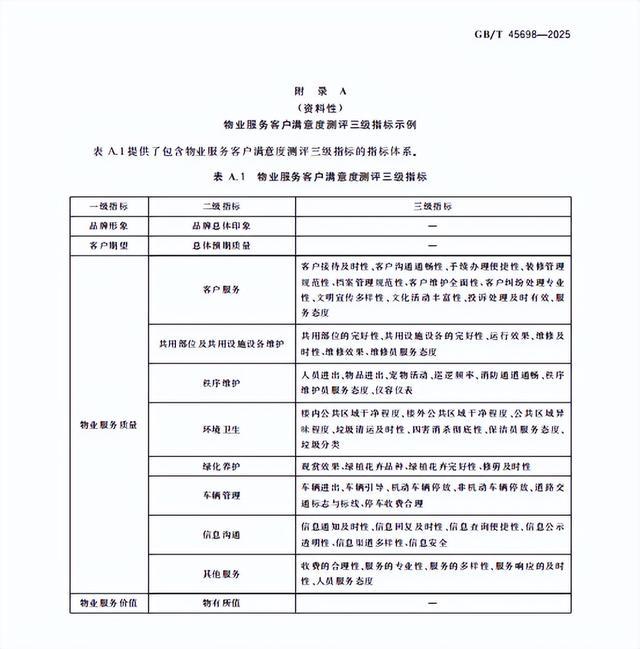

1.指标体系标准化:标准构建了“品牌形象(10%)-客户期望(10%)-物业服务质量(70%)-物业服务价值(10%)”的四维一级指标框架(表1),其中占比最高的“物业服务质量”又细分为客户服务、设施维护等8项二级指标,再延伸出38项可直接转化为问卷问题的三级指标(附录A)。这种“一级定方向、二级划领域、三级落细节”的设计,既确保了评价的全面性,又避免了指标模糊带来的执行偏差。

2.测评流程规范化:标准要求企业每年至少开展一次测评,从确定目标、设计方案到数据收集、报告编写形成闭环。在样本选择上,既提供统计学计算公式(公式1),又给出经验方法(附录B),确保数据代表性;在数据收集上,强制采用至少两种方法,并通过多重检验,保障问卷质量。

3.计算方法统一化:标准明确采用加权求和法计算满意度(公式2-4),并规定百分制转换规则(5.7.2注),消除了结果对比障碍。多项目管理时引入合同额权重系数(公式4),使集团化企业的跨项目对比更具客观性。

推动行业变革,重塑服务价值逻辑

标准的实施正在倒逼物业服务从粗放式发展转向精细化运营,其影响已渗透至服务全链条。

1.服务改进的靶向性显著增强。根据等级划分标准(非常满意≥85分、满意75~84分等),企业能精准定位短板。某上市物业企业试点时发现,“信息沟通”(权重7%)得分仅62分,主要因通知滞后,随即上线AI智能推送系统,3个月内该指标提升至81分。这种“发现问题-分析原因-解决问题”的闭环,正是标准核心价值所在。

2.资源配置的科学性大幅提升。指标权重揭示了业主核心关切:设施维护(10%)、环境卫生(10%)等基础服务占比远高于车辆管理(7%)、其他服务(6%)。不少企业据此调整投入,将绿化养护预算向电梯智能监测系统倾斜,既降低故障发生率,又提升业主获得感。

3.行业基准的建立更具长远意义。标准要求测评数据纸质存档2年、电子存档5年,随着数据积累,将形成住宅、商业、产业等不同业态的满意度基准值。企业可从“与自己比”转向“与行业比”,明确竞争位势——这正是行业从“各自为战”走向“协同进步”的关键一步。

重构多方协同,提升行业公信力

标准的价值不止于企业内部管理,更在重构业主、企业、监管三方关系。

业主端:十级量表(5.5.2)提供更精细的表达空间,信息沟通(7%)等指标权重保障知情权

企业端:第三方机构参照使用(第1章范围)降低合规成本,某上市物企测算可减少30%的测评设计支出

监管端:标准化数据为行业监管提供抓手,某市住建局已计划将达标率纳入企业信用评价

挑战与应对建议

尽管标准带来重大利好,实施中仍需关注:

1.中小企业适配性:分层抽样、信效度检验(α系数≥0.8)等技术要求对中小物业形成挑战。企业可通过使用SaaS平台,降低技术门槛,实现数据共享,提升管理效率。

2.动态优化机制:“其他服务”(6%)等开放性指标需结合智慧物业发展持续更新。可建立定期修订机制,吸纳无人配送、碳管理服务等新维度内容。

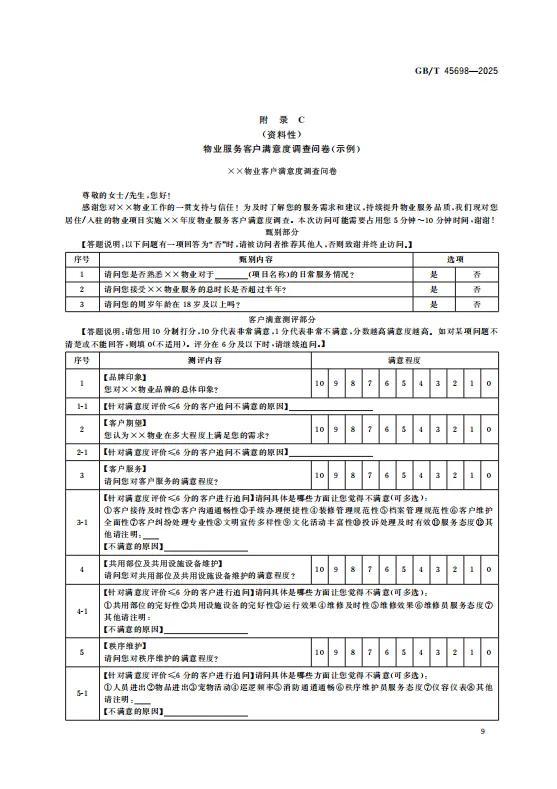

3.避免形式主义:警惕部分企业为追求高分而操纵样本选择(如侧重高端业主、标杆项目或伪造问卷)。同时建议引入加密技术确保原始问卷(附录C)真实性不受影响。

结语

随着标准的深入落地,其作为行业“度量衡”的作用将持续显现,推动物业服务在规范化、精细化的轨道上稳步前行,最终实现企业、业主与行业的多方共赢。

如有侵权或违规请及时联系我们,我们将立刻予以删除。