物业整治席卷31省,聚焦履约与公共收益,行业变革加速

2025年初中纪委将物业服务履约不到位、侵占业主公共收益等问题纳入全国集中整治的群众身边“十六件具体实事”,住建部同步将其列为2025年群众身边不正之风和腐败问题集中整治的重点民生任务。4月,《人民日报》在党建版头版头条刊发《整治物业管理乱象,靶向发力》,标志着整治行动全面启动。

一系列高规格、多部门协同的举措,释放出从严监管的强烈信号,正深刻推动物业行业规范运行,对企业的服务质量和诚信经营形成有力约束,行业迎来深刻变革。

物业整治覆盖31省88城,超50%城市通报典型案例

1、31省88城开启物业整治行动,“履约”和“公共收益”是主要方向

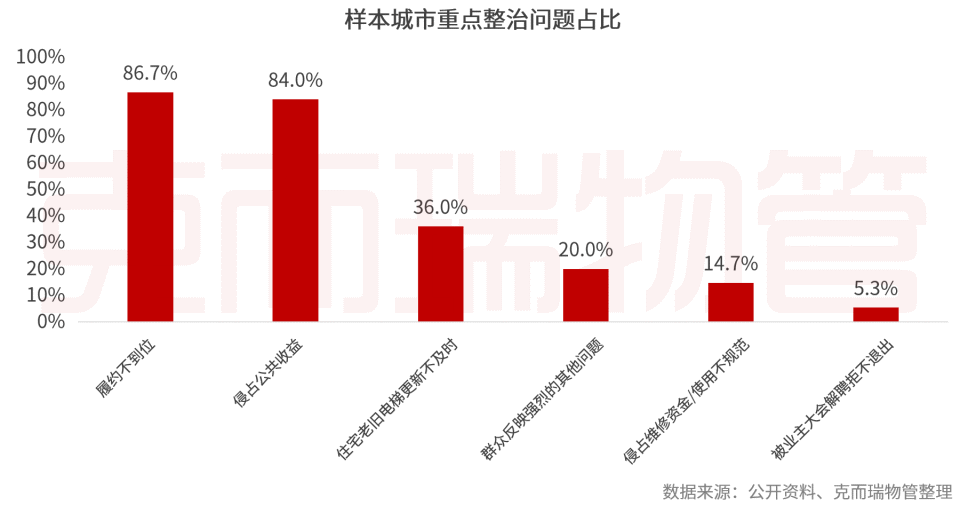

2025年3月起,各地住建部门迅速响应,印发物业整治《实施工作方案》,召开专项推进会、公布监督方式。截至8月中旬,整治行动已覆盖全国31个省区市的88个城市。整治聚焦两大重点:“履约不到位”和“侵占公共收益”,在样本城市的占比分别为86.7%和84%。值得注意的是,“住宅老旧电梯更新不及时”位列第三,也成为本次重点整治问题。

梳理各地对“履约不到位”和“侵占公共收益”问题的表述,发现:

“履约不到位”主要表现为两类:一是未按合同约定提供安保、保洁、维修等基础服务;二是未履行信息公示、报告及移交等法定义务。

“侵占公共收益”主要集中在三方面:一是公共收益底数不清、管理使用不规范;二是未按规定公示公共收益收支情况;三是违规侵占公共收益,如擅自利用公共区域经营、未按约定分配收益等。

2、整治普遍持续2年3个阶段,52%的城市通报典型案例

本次物业整治行动自2025年初启动,总体将持续至2026年底,为期两年。部分城市整治截止时间延至2027年4月,如广西柳州、内蒙古乌海等。

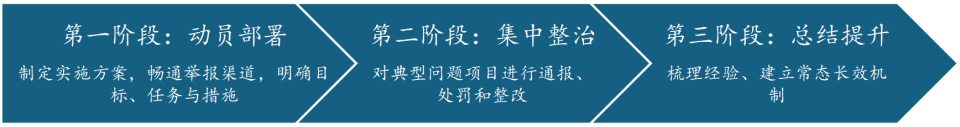

各城市整治普遍划分为3个阶段。

-

第一阶段为动员部署,重点制定实施方案,明确目标、任务与措施;

-

第二阶段为治理提升,通过明察暗访等方式,对典型问题项目进行通报、督办和整改,部分城市将这一阶段进一步细分为自查整改和检查督办两个环节;

-

第三阶段为总结提升,重在梳理经验,建立常态化长效工作机制。

物业整治阶段划分

资料来源:公开资料、克而瑞物管整理

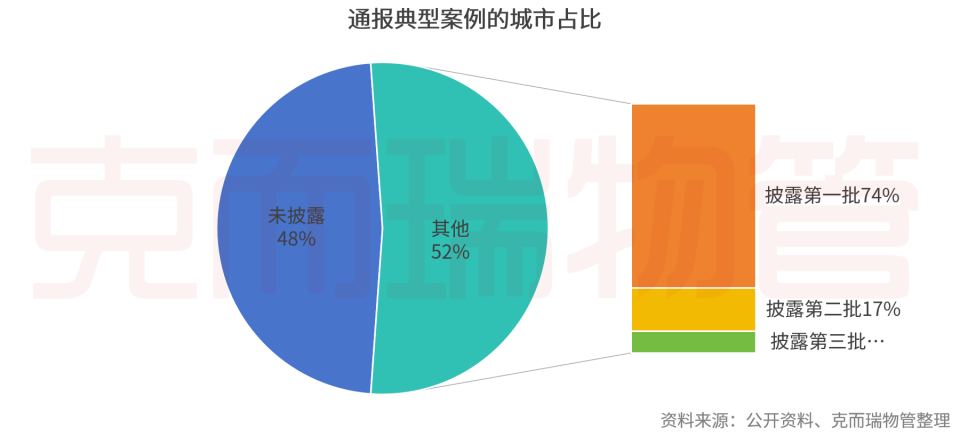

从各地整治进展看,多数城市已进入第二阶段——集中整治阶段,52%的城市已通报典型案例。其中,74%的通报城市发布了第一批案例;安徽、福建、河南、江西、山西等省部分城市已公布第二批;湖北、内蒙古等省部分城市进入第三批案例披露阶段。

通报案例近400起,“履约不到位”占比超8成,限期整改、罚款成常态

1、16省46城通报案例近400起,“履约不到位”占比85%,“消防安全”最突出

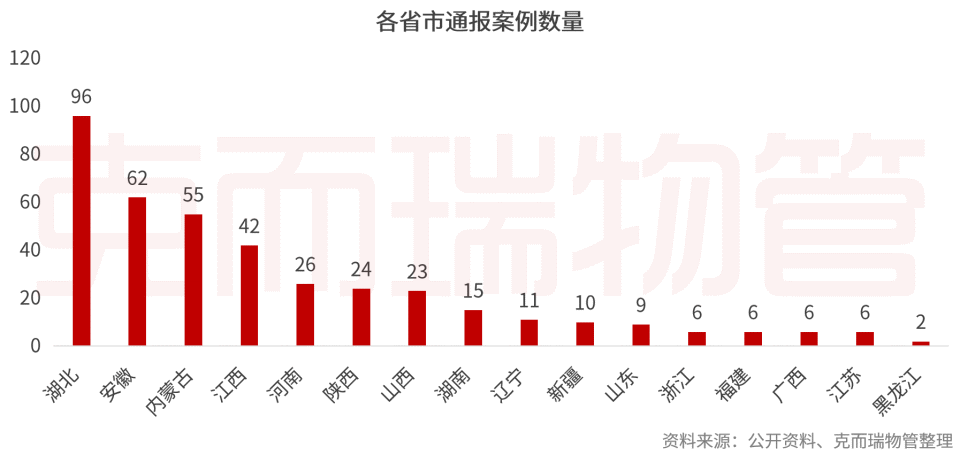

截至2025年8月中旬,全国16个省份累计通报物业整治典型案例399例。其中,湖北通报96例,数量居首,安徽、内蒙古也超过50例,三地物业整治推进较为迅速。

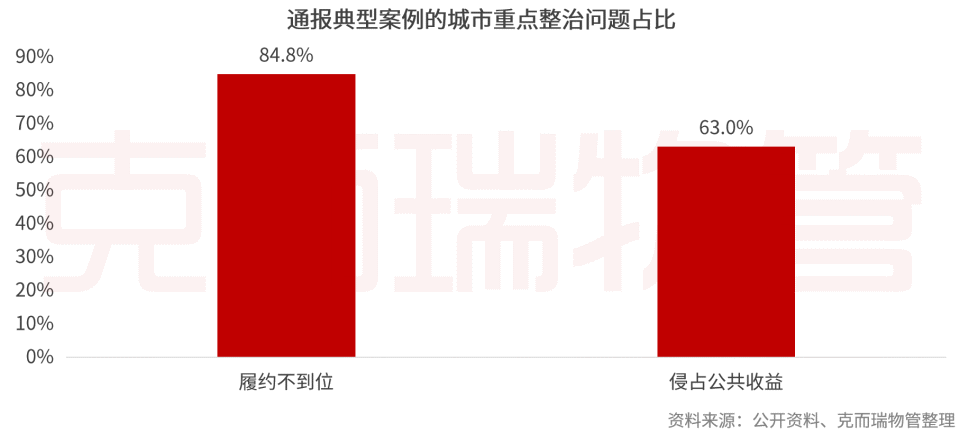

从通报案例问题类别看,“履约不到位”是物业服务整治的重中之重,84.7%的城市在通报案例中涉及该问题,同时,63%的城市通报案例中存在“侵占公共收益”问题。

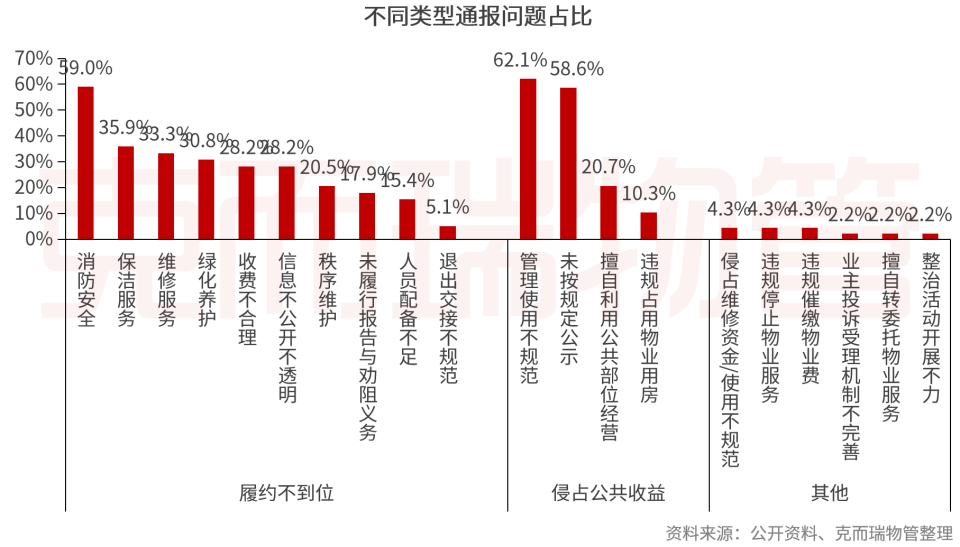

在“履约不到位”问题中,消防安全管理问题尤为突出,59.0%的城市对此类行为进行了处罚。而在“侵占公共收益”问题中,主要集中在公共收益的使用管理不规范和公示不到位两类,提及的城市占比分别为62.1%和58.6%,收益透明度不足和操作不规范是当前亟待解决的关键问题。

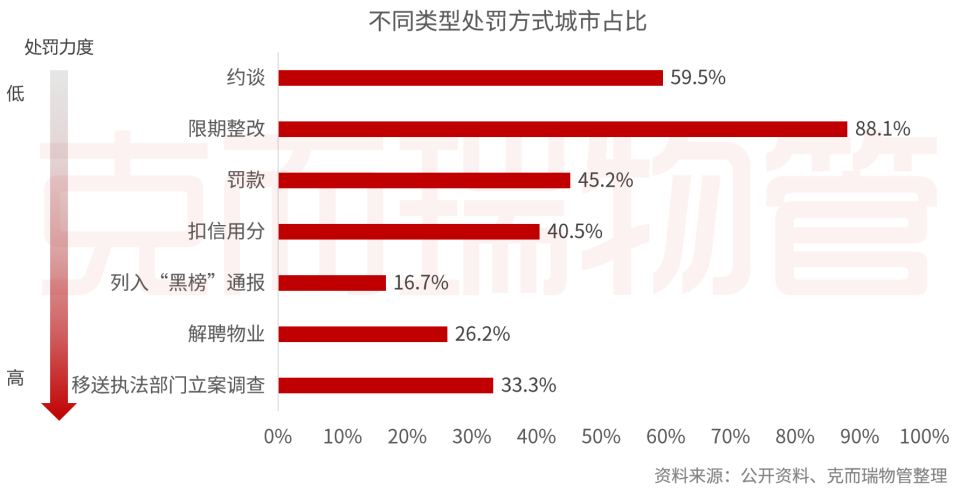

2、近9成城市要求“限期整改”,3成左右采取“解聘”、“移送执法部门”措施

在此次物业整治过程中,各地处罚力度明显升级。以往整治多以约谈、整改为主,而本轮行动中,部分城市已采取扣信用分、列入“黑榜”通报,甚至解聘物业企业、移送执法部门立案等更严厉措施。

据克而瑞物管统计,88.1%的城市对违规案例下达了“限期整改”通知,常规整改动作仍在持续。同时,多地正建立长效机制,通过扣除信用分、列入“黑榜”公开通报等方式,强化对企业长期行为的约束。

值得关注的是,26.2%的城市对严重违规的物业企业实施了“直接解聘”,33.3%的城市将其移送执法部门立案查处。整治方式正从“纠正当下问题”逐步转向“形成长远震慑”,监管力度显著增强。

8省7市加速建立信用评价体系、公共收益管理等长效机制

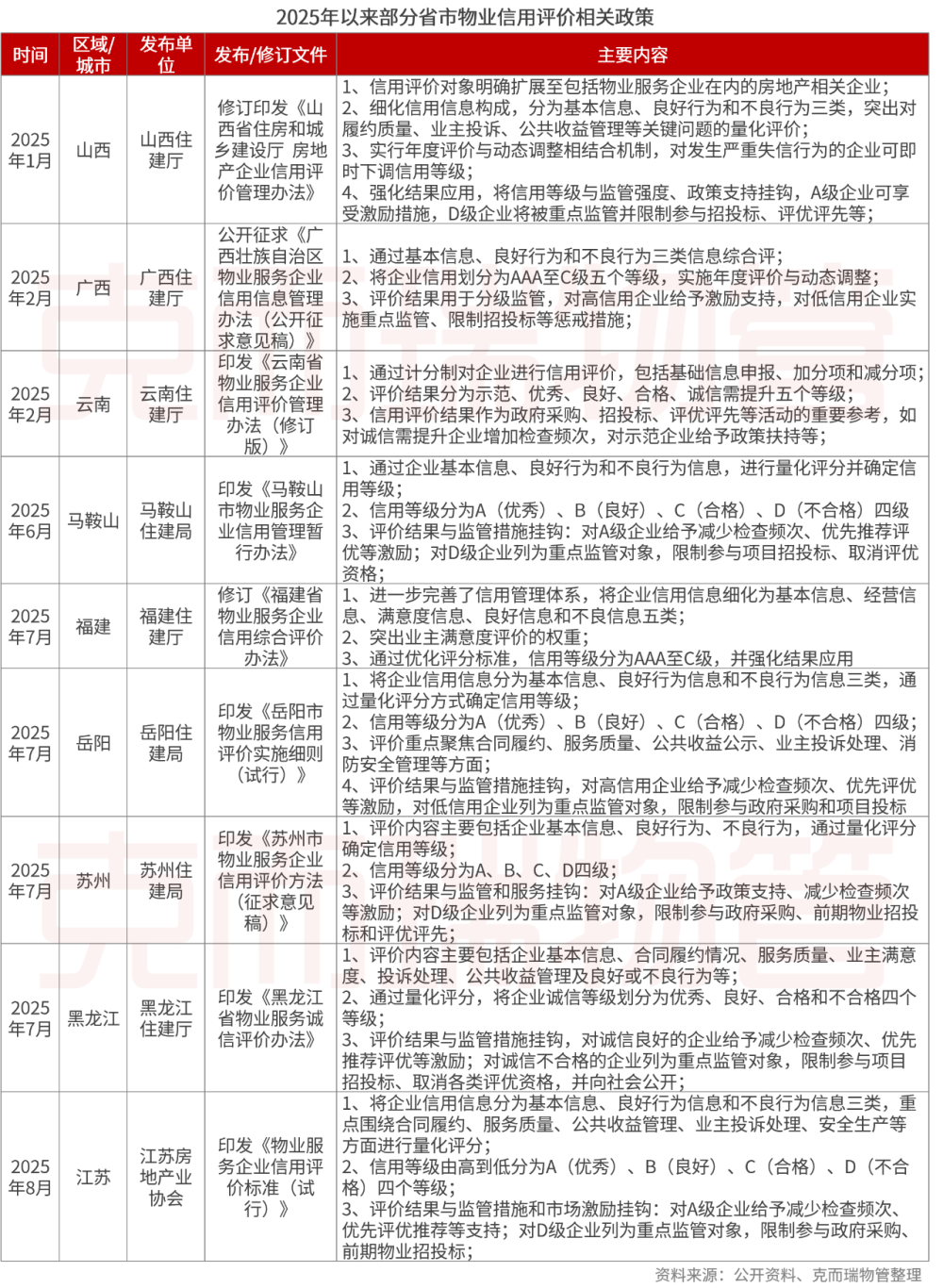

1、上海等一梯队城市信用评价体系完善,8省加速建立

短期整治行动虽能见效,但难以治本,长效管理需要依靠制度化、常态化监管机制。

以上海为例,其物业信用管理起步早、持续迭代,已形成较为完善的体系。2019年出台的《上海市物业服务企业和项目经理信用信息管理办法》,构建了涵盖信用采集、评价与应用的完整框架;2023年7月进一步修订,明确企业通过监管平台申报基本信息和业绩信息,并细化失信行为记分标准,提升监管精准度。尤为关键的是,2021年上海发布的《关于进一步规范本市物业管理招投标工作的若干意见》中明确指出,将信用状况纳入物业选聘的六大参考内容之一,推动了信用结果与市场准入的挂钩,发挥了“守信激励、失信受限”的导向作用。

当前,越来越多城市正加快构建以信用评价为核心的长效监管体系。

数据显示,2025年以来,全国至少有8个省份发布或修订物业信用评价办法。其中,山西、福建等地对原有体系进行了升级,主要体现在:进一步细化评价维度,将履约质量、业主投诉处理、公共收益管理等群众关切问题纳入量化考核,并提升业主满意度权重,使评价更精准、更贴近群众感受。

越来越多的城市正朝着这一方向升级改进,例如,今年7月,广州住建局物业管理处二级调研员张杰也曾表示,广州正升级物业服务企业信用评价体系至2.0版,阳光收益、信息公开、业主满意度等指标将纳入核心评价内容。

与此同时,广西、云南、黑龙江等地也在加快建立相关信用体系。

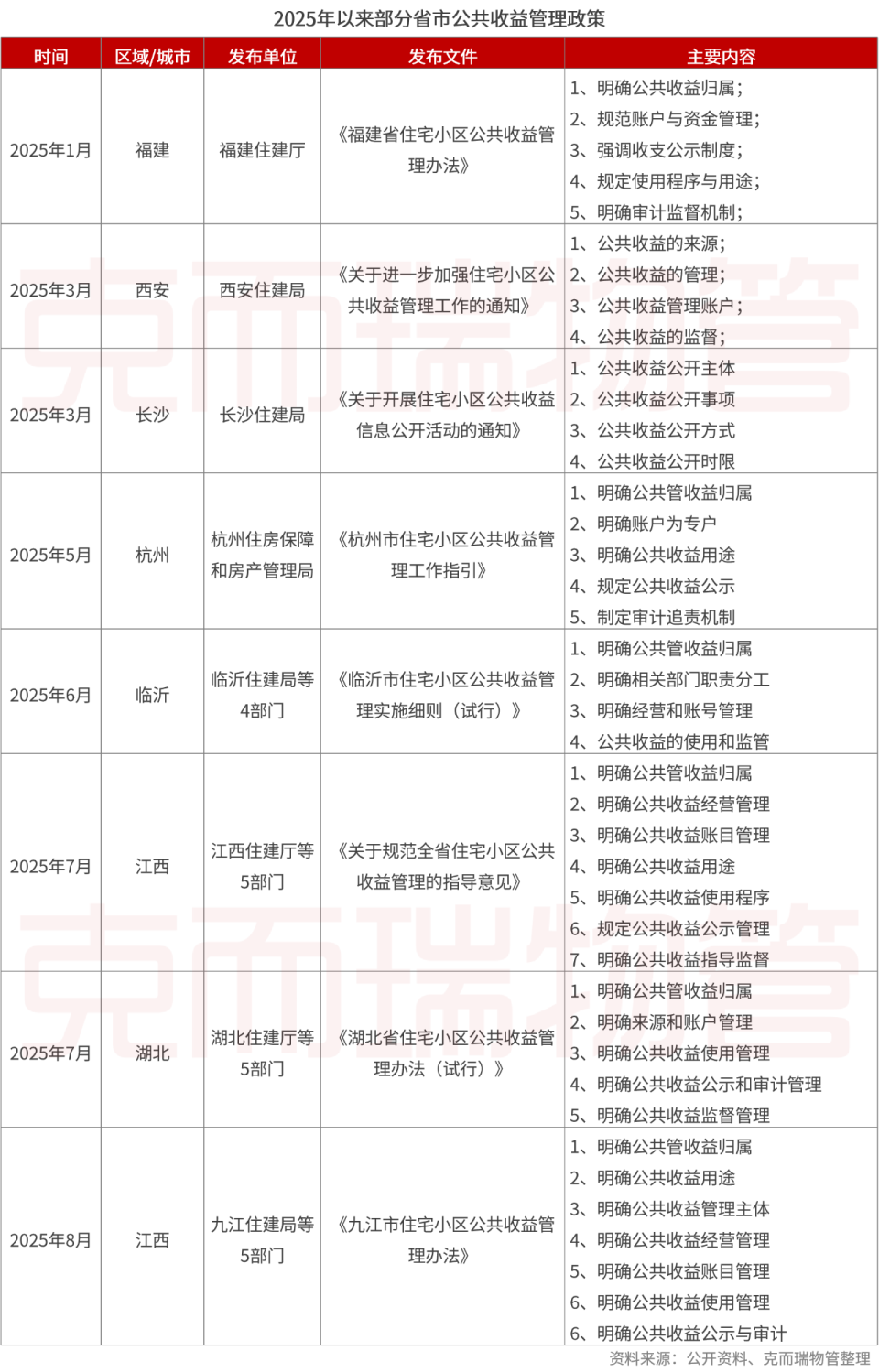

2、公共收益管理细则空白逐渐补全,政策聚焦资金管理、使用、审计等方向

公共收益是当下业主关心的主要问题之一,住宅小区公共收益的归属在《民法典》中已有明确规定,但在实践中,部分物业服务企业利用管理优势侵占收益的情况仍较为常见。现行法律法规仅原则性规定了归属,缺乏具体操作细则。

随着物业整治的不断推进,越来越多城市开始推进建立公共收益管理办法,其实施细则的空白正在被补全。

数据显示,2025年以来,福建、西安、长沙等7地相继出台公共收益管理办法,进一步细化了公共收益归属、资金管理、收支公示、使用程序和审计监督等规定,推动了公共收益管理更加规范、透明。

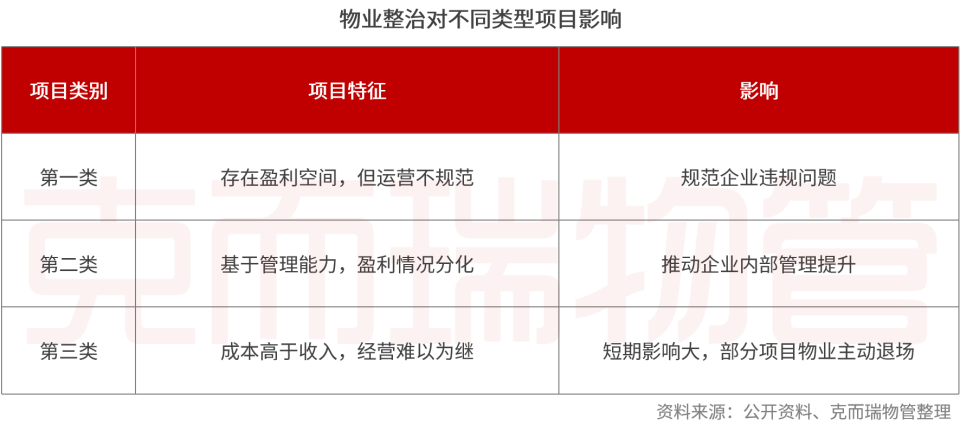

物业整治对不同类型项目的影响不同,质价相符才是长久之策

当前,整治行动正深刻影响着物业行业,不同类型的项目面临不同的挑战:

第一类项目收益覆盖成本,但存在规范问题。如收费不透明、账目不清、服务缺位等不合规问题。这类项目是本轮整治的重点整改对象,需要全面规范管理,接受监督。

第二类项目管理决定成效,盈亏分化明显。管理能力强的企业仍能实现盈利,能力弱的则难以维持。整治倒逼企业提升内部运营效率和服务水平,推动行业优胜劣汰。

第三类项目成本高于收入,经营难以为继。这类项目长期依靠其他收入或补贴维持运转。而在当前市场环境下,受政策导向与社会舆情等多重因素影响,物业费面临下行压力,居民缴费意愿持续走低,收缴难度进一步加大。

随着整治行动推进,其他收入被全面清零,项目亏损加剧,部分物业企业难以为继,可能被迫退出,进而增加政府兜底和社会管理的压力。

从长远看,整治有助于规范行业秩序,推动服务透明化、专业化,加快形成质价相符的良性机制。但要实现这一目标,还需构建更加完善的政策生态。

首先,应避免“一刀切”设定指导价,针对不同类型项目应因地制宜施策。对于成本倒挂、虽正常经营仍严重亏损的项目,需给予财政补贴、税收优惠或运营支持等配套政策,保障基础服务不断档。

其次,在强化物业履约监管的同时,也应规范业主行为,保障企业合法权益。特别是对长期恶意欠费的业主,应完善法律追缴和信用惩戒机制,提升收缴保障。

只有在权责对等的基础上,兼顾企业可持续运营与居民合理负担,才能真正建立起健康、稳定、质价相符的物业服务新生态。

- The end -

本文仅为个人观点,不代表所在企业观点

如有侵权或违规请及时联系我们,我们将立刻予以删除。